アルコールチェッカーの使い方と日常点検を解説!義務化についてご存知ですか?

飲酒運転による交通事故防止を目的として、2022年4月1日から白ナンバー(自家用自動車)を使用する企業や事業所のアルコールチェックが義務化されました。

対象となる企業は、法律に基づいた管理体制や確認方法でアルコールチェックを行う必要があり、各企業でアルコールチェッカーの運用体制が模索されている段階です。

しかし、その取り扱いや日常点検について、きちんと把握されていないという方も多いのではないでしょうか。

本記事では、アルコールチェックの実施における業務と、アルコールチェッカーの正しい取り扱い方、日常点検などについて詳しく解説します。

白ナンバー事業者のアルコールチェックの義務化について

アルコールチェック義務化の対象拡大の背景(千葉県八街市の飲酒事故)

白ナンバー事業者へのアルコールチェックの義務化は、2021年6月に千葉県八街市で発生した、白ナンバートラックの飲酒運転による交通死亡事故が大きく関係しています。

居眠り状態で下校中の小学生の列に突っ込み、死傷者を出したことでトラックの運転手が危険運転致死傷の罪に問われました。事故後に実施されたアルコールチェックでは、トラックの運転手から基準を超えるアルコールが検出されました。

さらに驚くべきことに、運転手は日常的に飲酒運転を繰り返していたというのです。

この事故を受けて、白ナンバーに対する飲酒運転防止対策を強化するため、道路交通法施行規則が改正されました。

飲酒運転に関する法規制について

運送業など緑ナンバーの車を使用する事業所のみに義務付けられていたアルコールチェックは現在、社用車、営業車など、規定台数以上の自家用車を保有する白ナンバー車両にまで拡大しています。

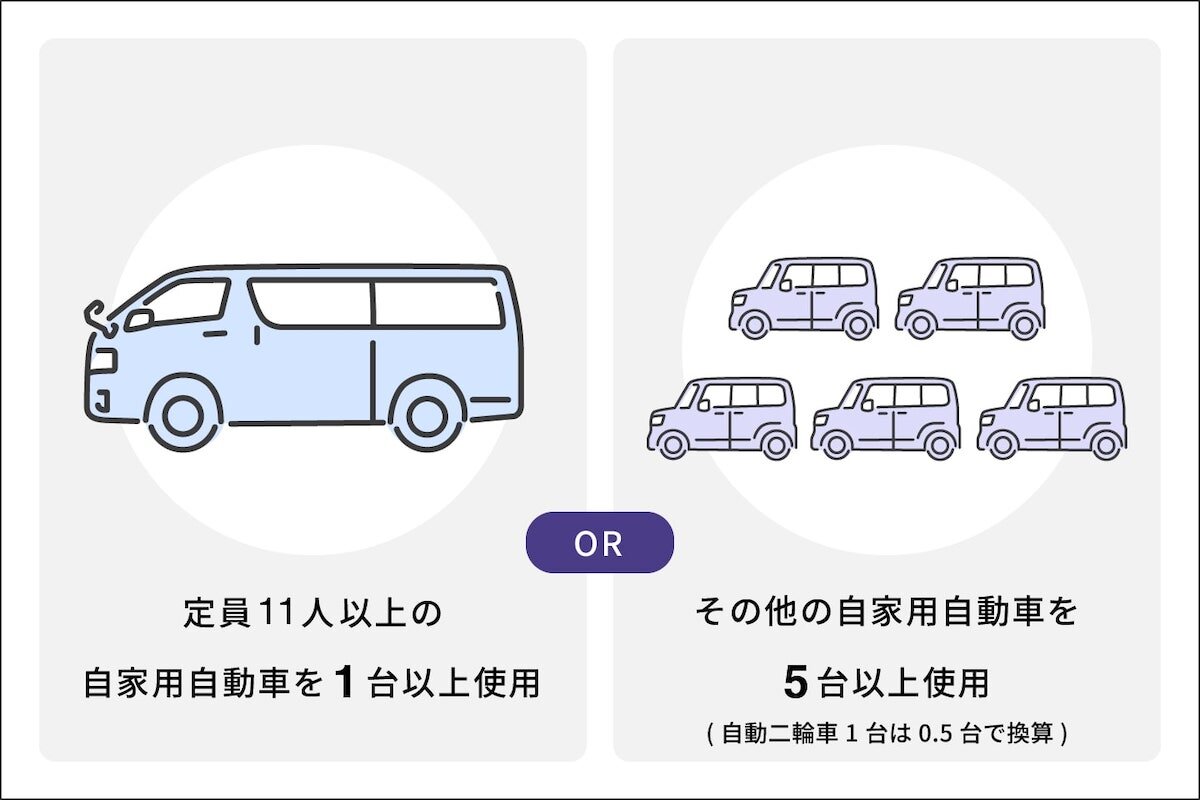

業種に関わらず、自動車の使用の本拠(事業所や営業所)ごとに以下の条件を満たしていれば、アルコールチェック義務化の対象となります。

義務化の対象となる事業所

※大型自動二輪車又は普通自動二輪車はそれぞれ1台を0.5台として計算

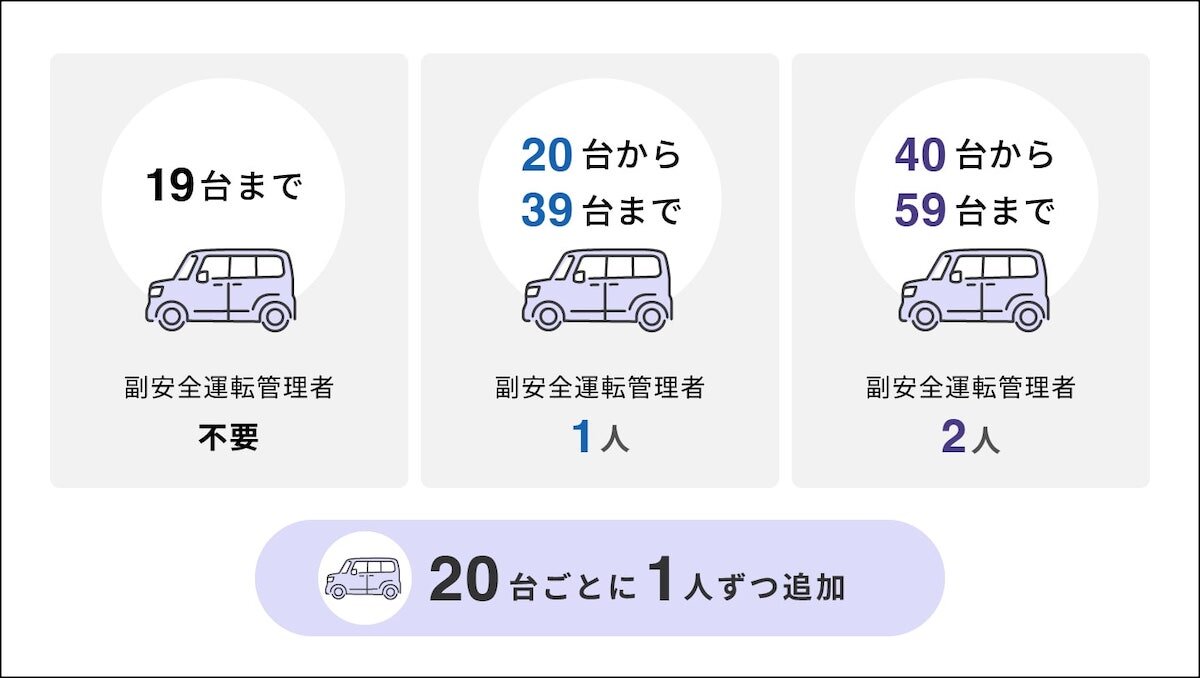

※台数が20台以上40台未満の場合は副安全運転管理者を1人、40台以上の場合は20台を増すごとに1人の副安全 運転管理者の選任が必要(道路交通法施行規則第9条の8)

2022年4月1日から義務化された内容は、具体的には以下のとおりです。(道路交通法施行規則第9条の10)

- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無の確認をすること

- 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

(参考)「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達),警察庁

さらに厳格なアルコールチェックの実施のため、2023年12月より「アルコールチェッカー」を用いたアルコールチェックが義務付けられました。

また、アルコールチェッカーは定期的に点検を行い、いつでも正確に測定できる状態にしておくことも義務化の内容に含まれています。

2023年12月1日から義務化された内容は、具体的には以下のとおりです。(道路交通法施行規則第9条の10)

- アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認をすること

- 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

- アルコール検知器を常時有効に保持すること

(参考)「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達),警察庁

安全運転管理者の選任について

「安全運転管理者」とは、企業における安全運転を確保する責任者である事業主に代わって、安全運転の確保に必要な業務(アルコールチェックの徹底や運転者に対する安全運転指導など)を行い、安全運転の推進や交通事故の防止に取り組む人のことです。

現在の道路交通法では、一定台数以上の自動車を所有し、アルコールチェック義務化の対象となる事業者に対して、①安全運転管理者を選ぶこと②各公安委員会に届け出ることを義務づけています。

さらに、使用する自動車の台数が多い企業や事業所においては、安全運転管理者の業務を補佐する役割を担う「副安全運転管理者」の選任が義務付けられています。

20台以上の自家用自動車を使用している企業や事業者は、20台ごとに1人ずつ副安全運転管理者を選任しなければなりません。

安全運転管理者の条件

安全運転管理者になるための資格要件は以下の通りです。

| 安全運転管理者 | 副安全運転管理者 |

| 20歳以上 (副安全運転管理者が置かれる場合は30歳以上) |

20歳以上 |

| 自動車の運転の管理に関し2年以上の実務の経験を 有する者等 |

自動車の運転の管理に関し1年以上の実務の経験を 有する者等 |

<欠格事項>

◾️過去2年以内に都道府県公安委員会による安全運転管理者等の解任命令を受けた者

◾️次の違反行為をして2年経過していない者

酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転、無免許運転、救護義務違反、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為及び要求・依頼して同乗する行為、無免許運転に関し自動車等を提供する行為及び要求・依頼して同乗する行為、自動車の使用制限命令違反

◾️次の違反を下命・容認してから2年経過していない者

酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許運転、大型自動車等の無資格運転、最高速度違反、積載制限違反運転、放置駐車違反

(参考)安全運転管理者制度の概要,警察庁

アルコールチェッカーを用いた確認業務

義務化されているアルコールチェックに持ちいられる「アルコールチェッカー」とは、息を吹きかけると、体内のアルコール残留濃度を数値で測定してくれる機械です。

国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーの機能として「呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器」であれば足りることとされています。

(道路交通法施行規則第9条の10第16号)

アルコールチェックの流れ〜酒気帯びの有無の確認方法と保存方法について〜

2023年12月1日から義務化された内容は、具体的には以下のとおりです。(道路交通法施行規則第9条の10)

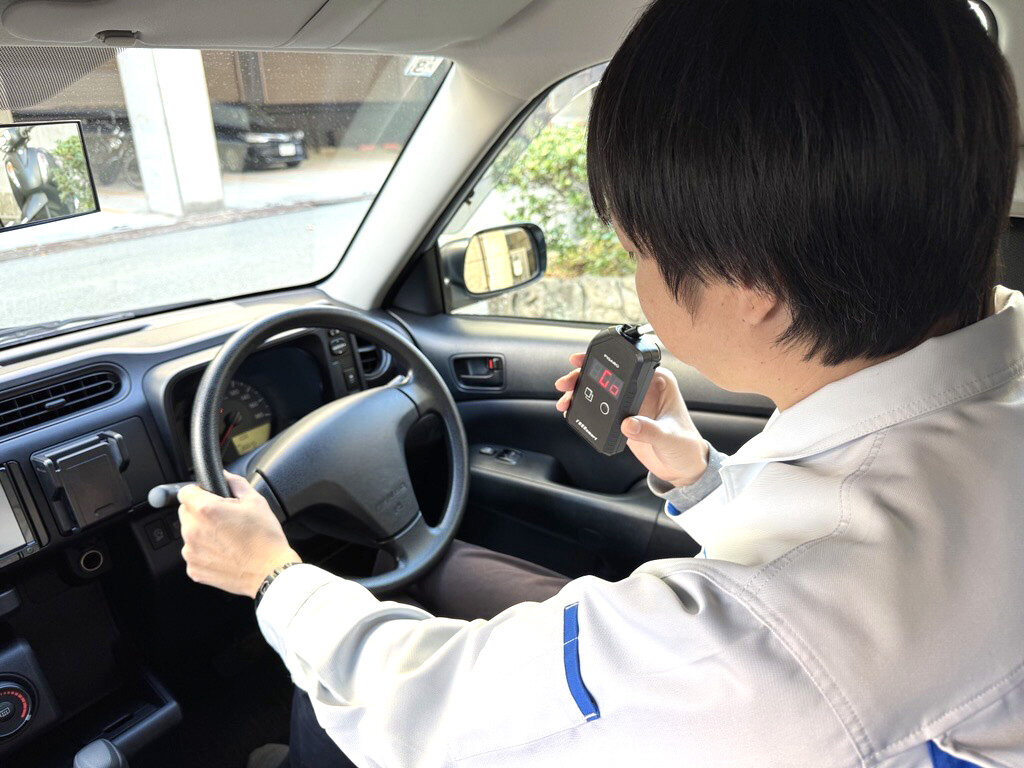

①運転者の酒気帯び確認を実施する

- 運転者の酒気帯びの有無の確認を、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーを用いて行うこと

- アルコールチェッカーを常時有効に保持すること

(参考)道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達),警察庁

不正防止のために、安全運転管理者は、運転する者が対面でアルコールチェッカーを用いて測定していることと、運転の前後で測定していることを必ず確認する必要があります。

②酒気帯び確認の結果や業務指示内容などを記録する

記録する内容は以下の通りです。

- 確認者名

- 運転者

- 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等

- 確認の日時

- 確認の方法(対面でない場合は具体的方法等)

- 酒気帯びの有無

- 指示事項

- その他必要な事項

(参考)道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達),警察庁

記録内容を確認し、記入漏れや誤字脱字といった不備がないかチェックします。

③アルコールチェックの結果記録を保存する

酒気帯びの有無についての記録は1年間保存することが義務付けられています。保存形式は紙とデータのどちらでも構いません。(道路交通法施行規則第9条の10)

これらの3ステップに加えて、アルコールチェッカーを常時有効に保つために必要な点検やメンテナンスも忘れずに行いましょう。

アルコールチェッカーの日常点検

酒気帯びの有無を確実に確認するため、アルコールチェカーは「常時有効に保持すること」が定められています。そのためには、日々の点検や定期的なメンテナンスが必要です。

アルコールチェッカーを有効な状態で保持するために

アルコールチェッカーが正常に作動することを定期的に確認するとともに、取扱説明書にもとづいて耐用年数はどれくらいかを把握し、いつでもトラブルなく利用できる状態にしておきましょう。

以下に、アルコールチェッカーの正しい点検やメンテナンスの方法について解説します。

管理ポイント①電源が入り、損傷などはありませんか?

電源が確実に入ること、損傷がないことは毎日確認する必要があります。

遠隔地で乗務を終了または開始する場合など、アルコール検知器を運転者に携行させる、または自動車に設置されているアルコール検知器を使用させる場合にあっては、運転者が所属営業所を出発する前に確認を実施すること。

(参考)事業用自動車の安全対策 自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について,国土交通省

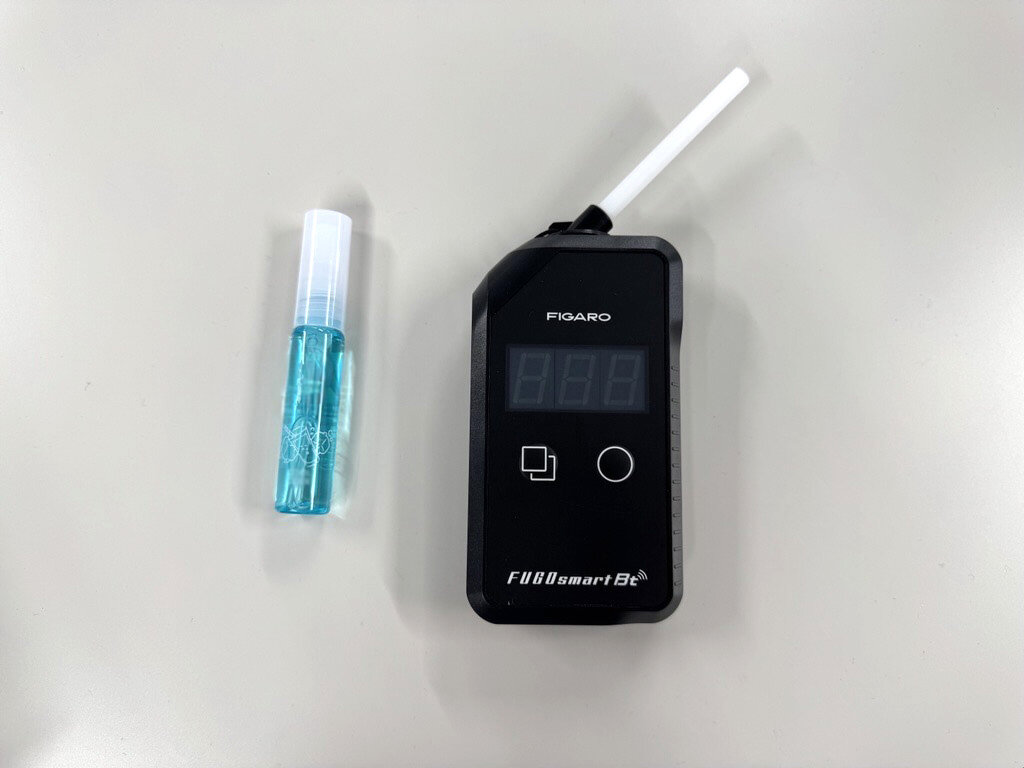

管理ポイント②正常に作動しますか?(洗口液の噴霧によるアルコール検知確認)

少なくとも週1回以上確認する必要があります。

酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、口内に噴霧した上でアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知することを確認する。

(参考)事業用自動車の安全対策 自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について,国土交通省

アルコールチェッカーの有効期限にご注意を

アルコールチェッカーに搭載されているセンサーは使用回数や時間経過に伴って劣化するため、メーカーごとに使用期限や使用回数の上限を設けています。

また、センサーの精度保証のため、使用日数や測定回数に応じたメンテナンスや買い替えが推奨されています。

使用期間や回数を守って使用しましょう

使用期限を無視してセンサーが劣化したままアルコールチェッカーを使用し続けると、測定が正確にできなくなり、アルコールチェッカーを用いた検査の安全性・信頼性が確保できません。

アルコールチェッカーの使用期限は、取り扱い説明書や保証書、メーカーの公式サイトに記載されているほか、本体画面に表示されている機種もあります。

使用回数の上限を超えた場合は、新しい機器に取り替えることで正確性を担保しましょう。

有効期限未満であるにもかかわらず、アルコールチェッカーが反応しない、うまく作動しない場合はメーカーに問い合わせて取り替える、または修理に出すなどの適切な処置を行いましょう。

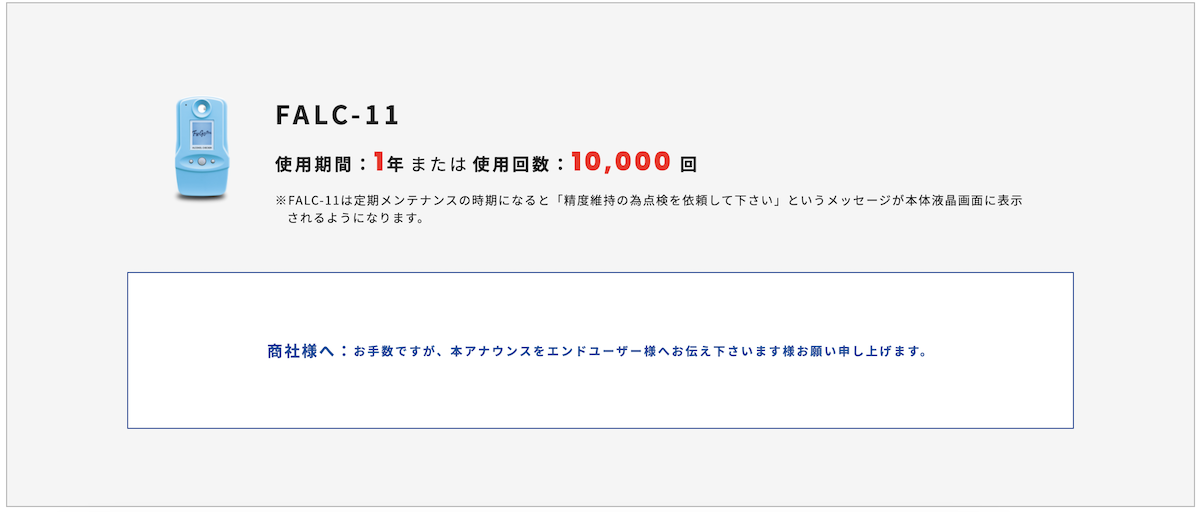

定期メンテナンスの目安(フィガロ技研のアルコールチェッカーの例)

アルコール検知器の使用期間および精度を維持するために必要となる定期メンテナンスについて、フィガロ技研のホームページではこのようなアナウンスを行なっています。

FIGAROの強み〜アルコールチェッカーの精度はセンサで決まる〜

ダブルセンサで正確に測定するフィガロ技研の「フーゴシリーズ」

フィガロ技研の「フーゴシリーズ」は、誤検知が少ない高性能電気化学式アルコールチェッカーです。高性能な電気化学式センサと圧力センサのダブル搭載で、高精度な検知を実現しています。

また、日本製で安心のJ-BAC(アルコール検知器協議会)認定品です。

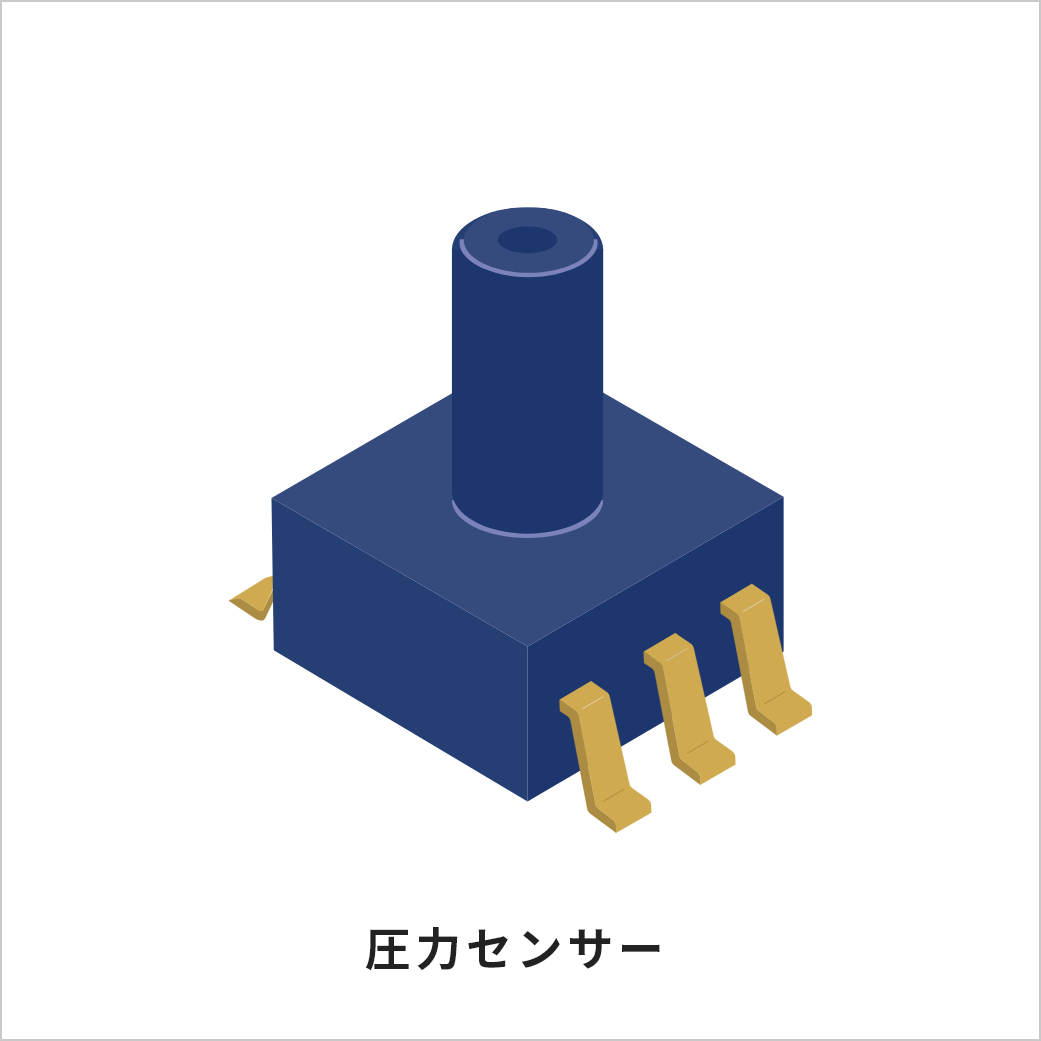

不正防止に貢献する圧力センサ

圧力センサで呼気の吹込み状態を監視します。吹込みが弱いとエラー表示でお知らせすることで、吹き込み不正を防止します。

高精度な電気化学式センサ

アルコール成分に対する優れた選択性を発揮する電気化学式ガスセンサを搭載。 誤動作を防止し、信頼性の高い測定を実現しています。

吹込み方式で、精度よく測定

ストロータイプなので清潔。また、呼気の漏れを防ぎダイレクトに検出センサーに届きます。市販のストローも使用できるため経済的です。

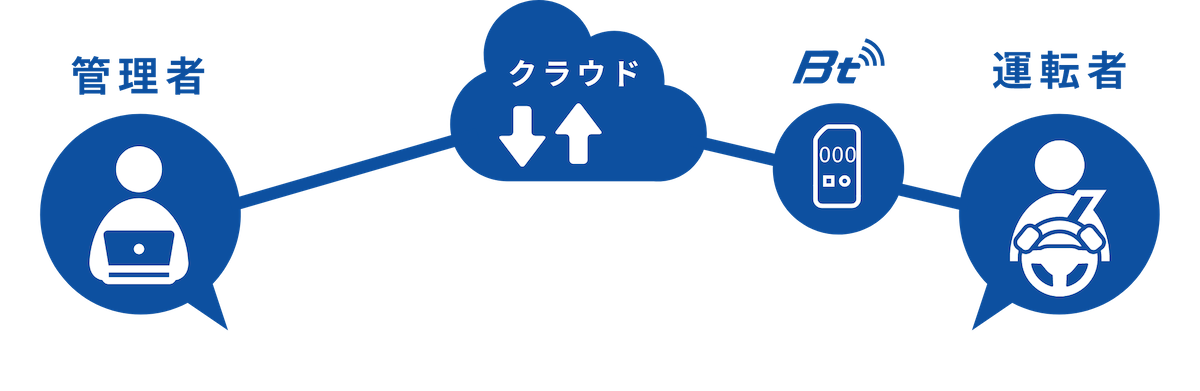

チェックも記録管理も簡単!現場のニーズを追求したクラウドサービス対応

フィガロのアルコールチェッカーのラインナップは、用途に応じて選べる3タイプ。

測る・見るに特化したタイプはもちろん、専用のスマートフォンアプリとBluetoothで連動し、測定結果をクラウド上に自動保存できる便利なタイプもございます。

毎日の記録業務や紙ベースでの管理の手間がなくなるだけではなく、直行直帰や出張時なども場所を選ばず測定可能です。

製品ラインナップ

フーゴプロ(FALC-11)

- 本体機器に2,500件の検査結果を記憶

- 保存データをPCへ転送可能

- ドライバーID入力で本機単体での個人識別

- 機器本体に測定結果を保存

- PCと接続して据置型としても使用可能

フーゴスマート(FALC-21)

- 「測る・見る」に特化した単機能タイプ

- 機器単独で測定と結果の表示が可能

- 電源を入れて息を吹き込むだけの簡単測定

- 視認性に優れた大型デジタル表示

- 日常の健康管理用にも最適

Gas Sensing Innovation

フィガロ技研は世界トップレベルの生産販売量を誇るガスセンサメーカーです。

1969年の創業以来「独自のガスセンシング技術を通じて、世界の人々の安全・安心・快適な生活を実現する」を合言葉に、半導体式ガスセンサをはじめとした各種ガスセンサの研究開発、応用商品の開発・普及に取り組んでいます。