ガスセンサの使い方(デジタル出力編①)

~オープンコレクタ出力を利用したデータ取得〜

これまで、Figaro Journalでは、簡単な電源配線と評価用モジュールを使用したアナログデータの取得、評価用チャンバーを使用したアナログデータの取得、ガスセンサと評価用モジュールによるガス中でのアナログデータの取得についてご紹介してきました。

アナログ出力は、連続的な電気信号をそのまま収集できるため、微細な変化を滑らかな連続値として表現することができ、元の情報を高い忠実度で伝達できるという特長があります。

一方で、物理的な制約を受けやすく、ノイズの影響を受けやすいという課題もあります。

これに対して、今回ご紹介するデジタル出力は、電気信号を数値や符号に変換して離散的に表現するため、データの複製や伝送が容易であり、コンピューターによる処理との相性も良いというメリットがあります。

ただし、微細な変化の表現には限界があり、送受信にはマイコンや専用のソフトウェアが必要になるという点が挙げられます。

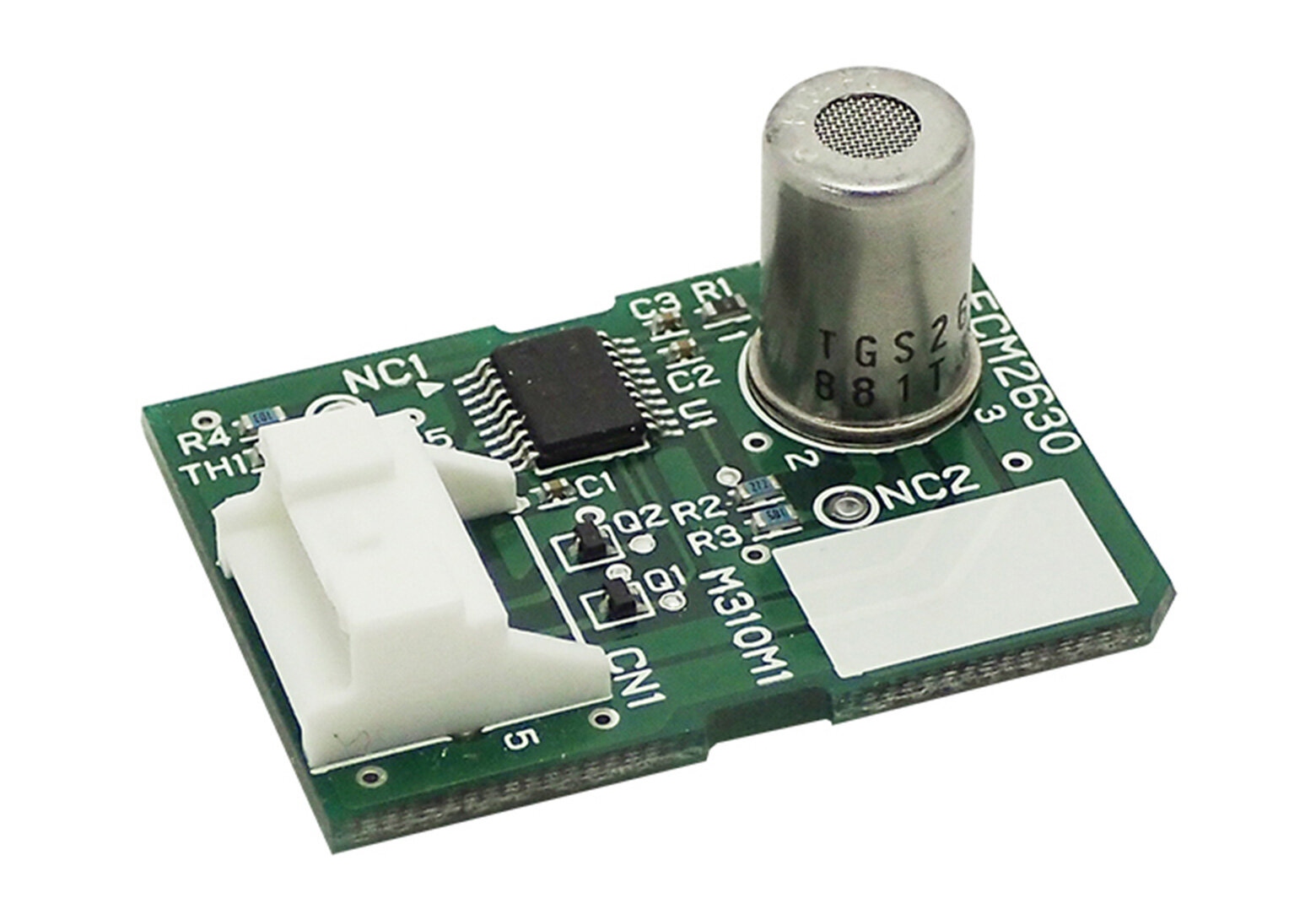

本記事では、デジタル出力の中でも代表的な形式である「オープンコレクタ出力」を採用したガスセンサモジュール「FCM2630-J0A」を用いて、ガスセンサのデータ取得方法について詳しく解説します。

デジタル出力とデジタル通信の違いとは

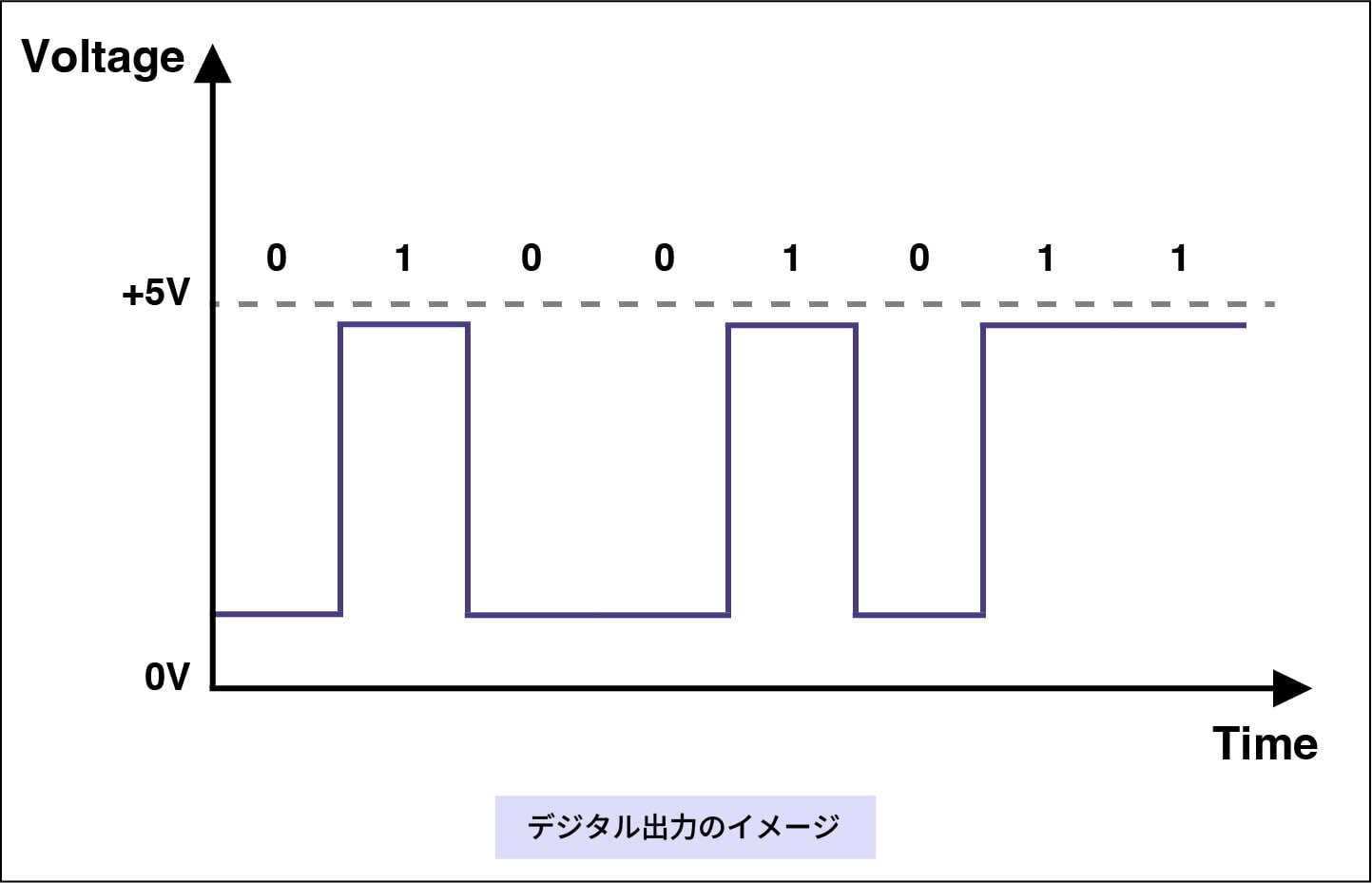

一般にデジタル出力は、オン/オフ(0または1)の2つの状態を電気信号で表現する機能です。これに対して、デジタル通信は、デジタル信号(0と1)を介してデータを送受信する機能のことを指します。

よって、デジタル出力は外部に電気信号を送って何かを制御したり、情報を伝達したりすることに使用され、デジタル通信はデータの送受信に使用されます。またデジタル通信には、特定の通信規格(RS232、 RS485など)が使用されます。

デジタル出力とデジタル通信について、もう少し詳しく見てみましょう。

◾️デジタル出力の種類

デジタル出力には、リレー出力、トランジスタ出力(オープンコレクタ出力など)、TTL出力、PWM出力など、さまざまな方式があります。

使用する機器の特性や用途、動作環境に応じて、最適な出力形式を選択することが重要です。

◾️デジタル通信の種類

デジタル通信には、有線と無線といった通信手段の違いに加えて、データの送信方式として「シリアル通信」と「パラレル通信」の2つがあります。

「シリアル通信」は"直列"、「パラレル通信」は"並列"を意味します。一般的に、パラレル通信は装置内部のデータ転送に用いられ、シリアル通信は装置間の通信やセンサからの信号伝達など、外部とのデータやり取りに多く使用されます。

一度に多くのデータを送受信できる点ではパラレル通信に利点があるように思えますが、複数の信号線が必要になるため回路が複雑化し、コストも上昇しがちです。また、各信号線でデータを正確に同期させる必要があるため、高速化には限界があります。

こうした理由から、現在ではシンプルで扱いやすく、長距離伝送にも適した「シリアル通信」が主流となっています。

オープンコレクタ出力とは

オープンコレクタ出力とは、トランジスタという電子部品を用いた出力方式で、外部機器の制御などによく利用されます。トランジスタの「コレクタ端子」をそのまま出力端子として使うため、「オープンコレクタ」と呼ばれます。

この方式は「無接点出力」に分類され、機械的な接点が存在しないため、動作が高速で、信頼性の高い制御が可能です。

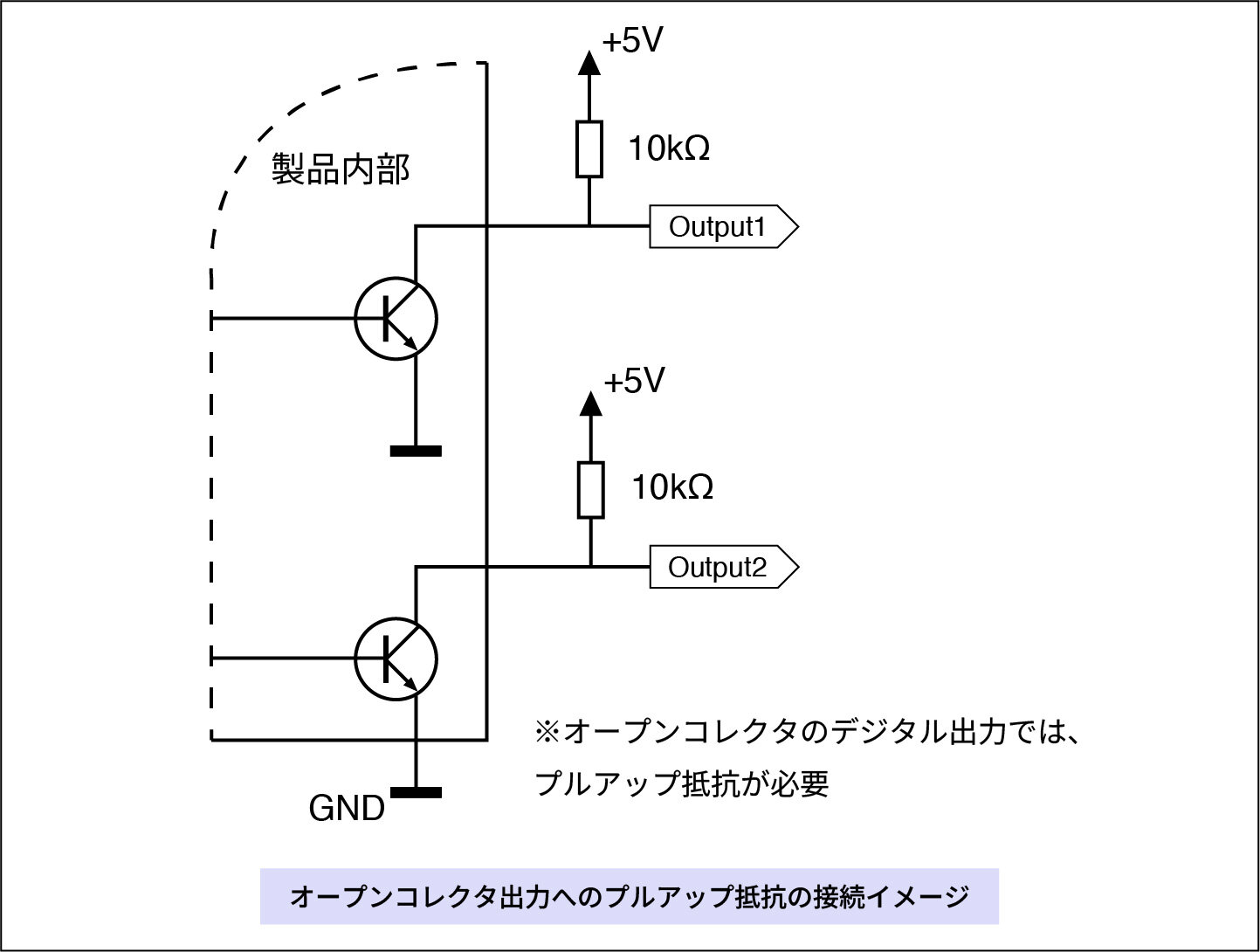

ただし、オープンコレクタ出力はトランジスタのスイッチ動作によって信号線を「GND(0V)」に引き下げる構造のため、信号の論理「High(1)」を実現するためには、外部にプルアップ抵抗を接続して、出力ラインを電源電圧に引き上げる必要があります。

◾️オープンコレクタ出力のメリット

オープンコレクタ出力のメリットとしては、複数の出力をワイヤードOR接続できる点や、異なる電圧レベルの機器間でも比較的簡単に接続できる点が挙げられます。

◾️プルアップ抵抗の接続とピンの配置について

本記事では、ガスセンサモジュールFCM2630-J0A を例に、オープンコレクタ出力を用いたデータ取得方法について詳しく見ていきます。

製品仕様

| 型式番号 | FCM2630-J0A |

| 検知対象ガス | 微燃性冷媒ガス(R-32) |

| 回路電圧 Vc | DC5.00±0.20V |

| 出力信号 | NPNオープンコレクタ(外部プルアップ抵抗と組み合わせて使用してください) |

上の表のように、製品仕様には「出力信号:NPNオープンコレクタ(外部プルアップ抵抗と組み合わせて使用してください)」と明記されています。そのため、オープンコレクタ出力を取得するためには、外部にプルアップ抵抗を接続する必要があります。

ピン配置図

| ピンNo. | 名称 | 機能 |

|---|---|---|

| 1 | GND | 共通グランド |

| 2 | NC | 無接続 |

| 3 | VOUT2 | 総稼働時間出力 |

| 4 | VOUT1 | 監視/警報/故障出力 |

| 5 | Vc | 回路電圧 |

コネクタ形式: S05B-PASK-2(JST製)

対応ハウジング:PAP-05V-S(JST製)

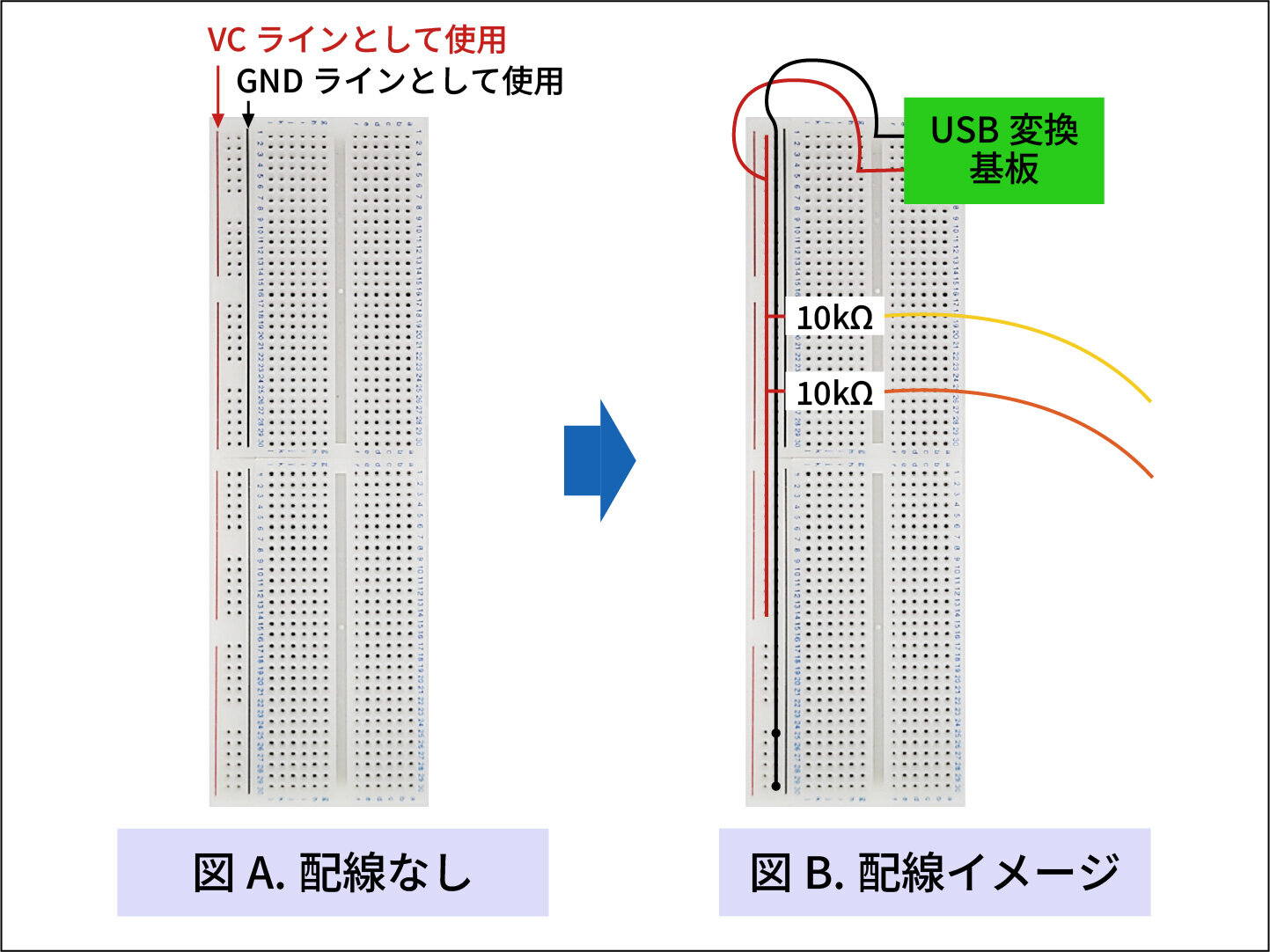

具体的には、本モジュールのピン配置図に基づき、3番ピンと5番ピン間、および4番ピンと5番ピン間にそれぞれ10kΩのプルアップ抵抗を外部に接続する構成で、出力信号を取得する方法を採用します。

次章では、この構成に基づく実際の配線例や信号の読み取り手順について説明していきます。

オープンコレクタ出力を用いたガスセンサのデータ取得について

それでは、オープンコレクタ出力を用いてガスセンサの出力データを取得するために必要となる備品と、データ取得の手順を解説していきます。

◾️必要備品について

ガスセンサのデータを取得するにはこれらの設備が必要です。

- ガスセンサモジュール(FCM2630-J0A)

- プルアップ用の抵抗:2本(10kΩ,精度5%)

- DC5V電源(以下のいずれかを準備)

・安定化電源

・スイッチング電源

・USB type-C電源

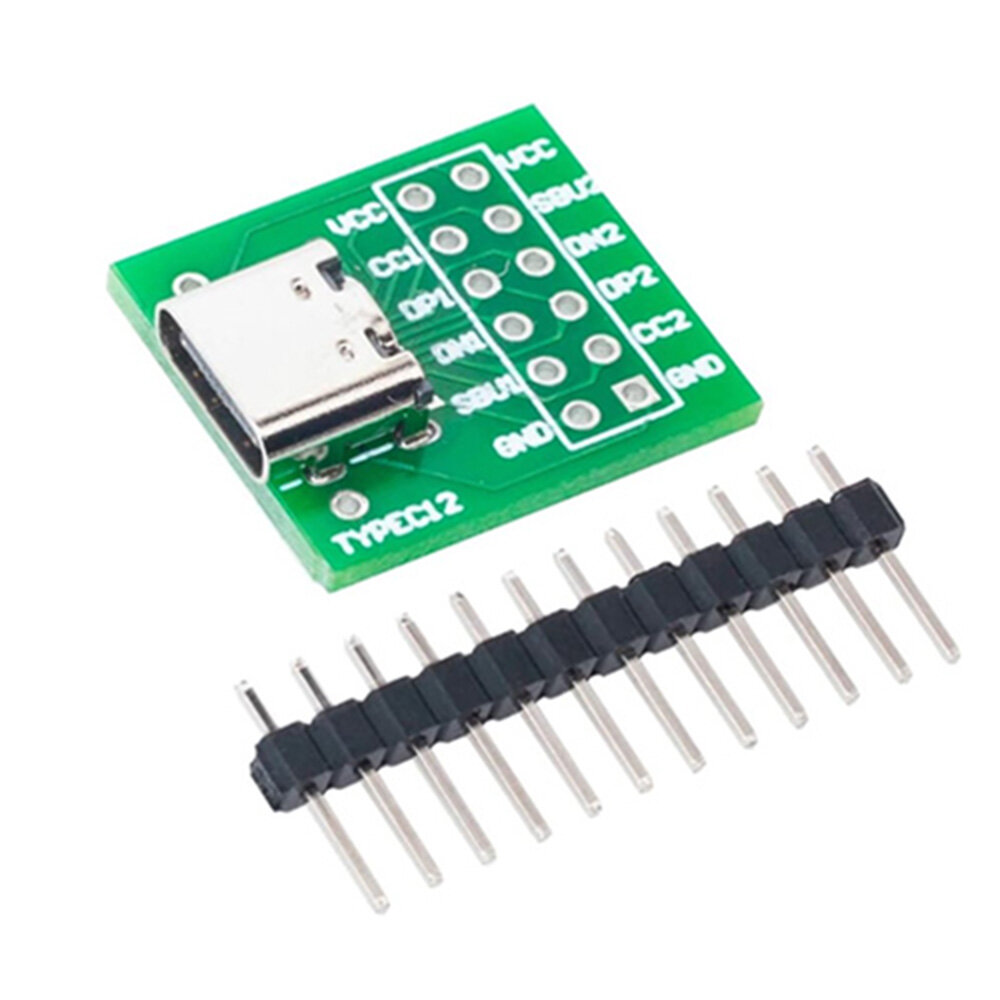

- USB type-C変換基板

※市販品(サンハヤト製など)

- ブレッドボード

※市販品(サンハヤト製など)

- 信号線、電源配線

- ジャンパー線

- デジタルオシロスコープ(2ch以上)

・OWON SDS1022

・Siglent SDS1052DL+

・Tektronix TBS1052C、TBS2104B

・KEYSIGHT EDUX1052A など

◾️データ取得のための前準備について

それでは、実際にデータ取得の準備を進めていきましょう。

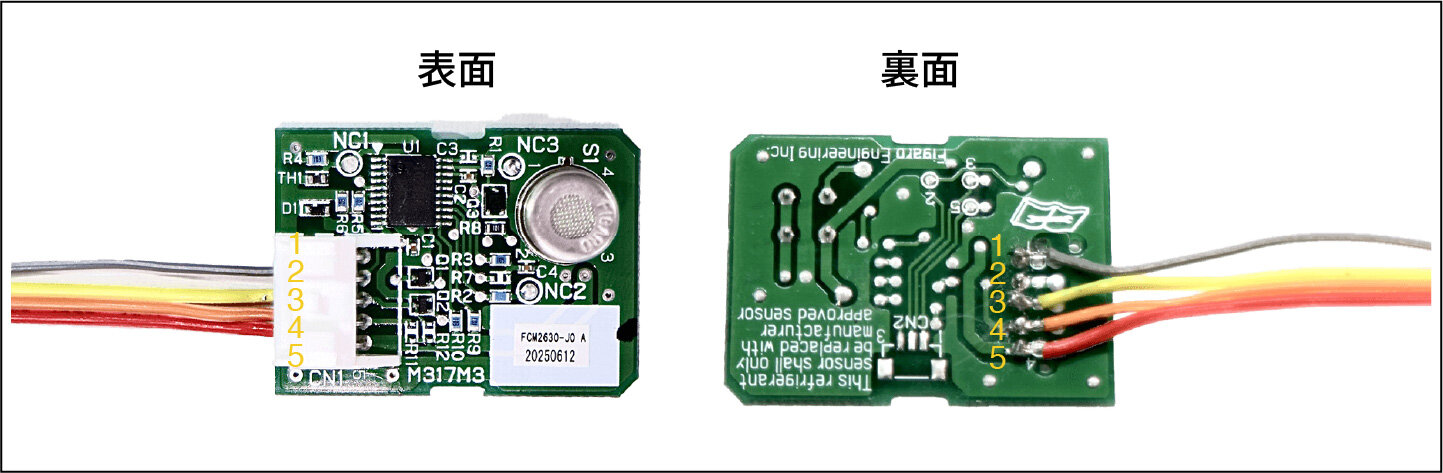

この記事では、データ取得の手順をより分かりやすく、またできるだけシンプルにするために、FCM2630-J0Aモジュールの基板裏面にあるコネクタのリード部へ直接配線を半田付けする方法を用いて、信号を取得する方法をご紹介します。

この方法であれば、専用のコネクタや治具が手元にない場合でも、比較的簡単にセンサ出力を取り出すことができます。初めての方でも作業がしやすいよう、次の項では配線のポイントについても触れていきます。

(1)ガスセンサモジュールへの配線

FCM2630-J0Aには専用のコネクタが付属していますが、これを使用するには配線を圧着するための専用工具やコネクタ部材が必要です。初心者や簡易な試作を行う場合には、やや手間に感じられるかもしれません。

そこで今回は、モジュール基板の裏面に露出しているコネクタのリード部に直接配線を半田付けする方法を採用し、できるだけシンプルに信号を取り出せる構成をご紹介します。

なお、モジュール基板には保護のためコーティング剤が塗布されていますので、エタノール等で拭き取ってから半田付けを行ってください。

(2)プルアップ抵抗の外部接続

①ブレッドボードの使用

配線を視覚的に分かりやすく整理するために、今回はブレッドボードを使用します。また、DC5V電源の供給には、手軽に使えるUSB-TypeC変換基板を活用します。

②ブレッドボードへの部品配置と配線

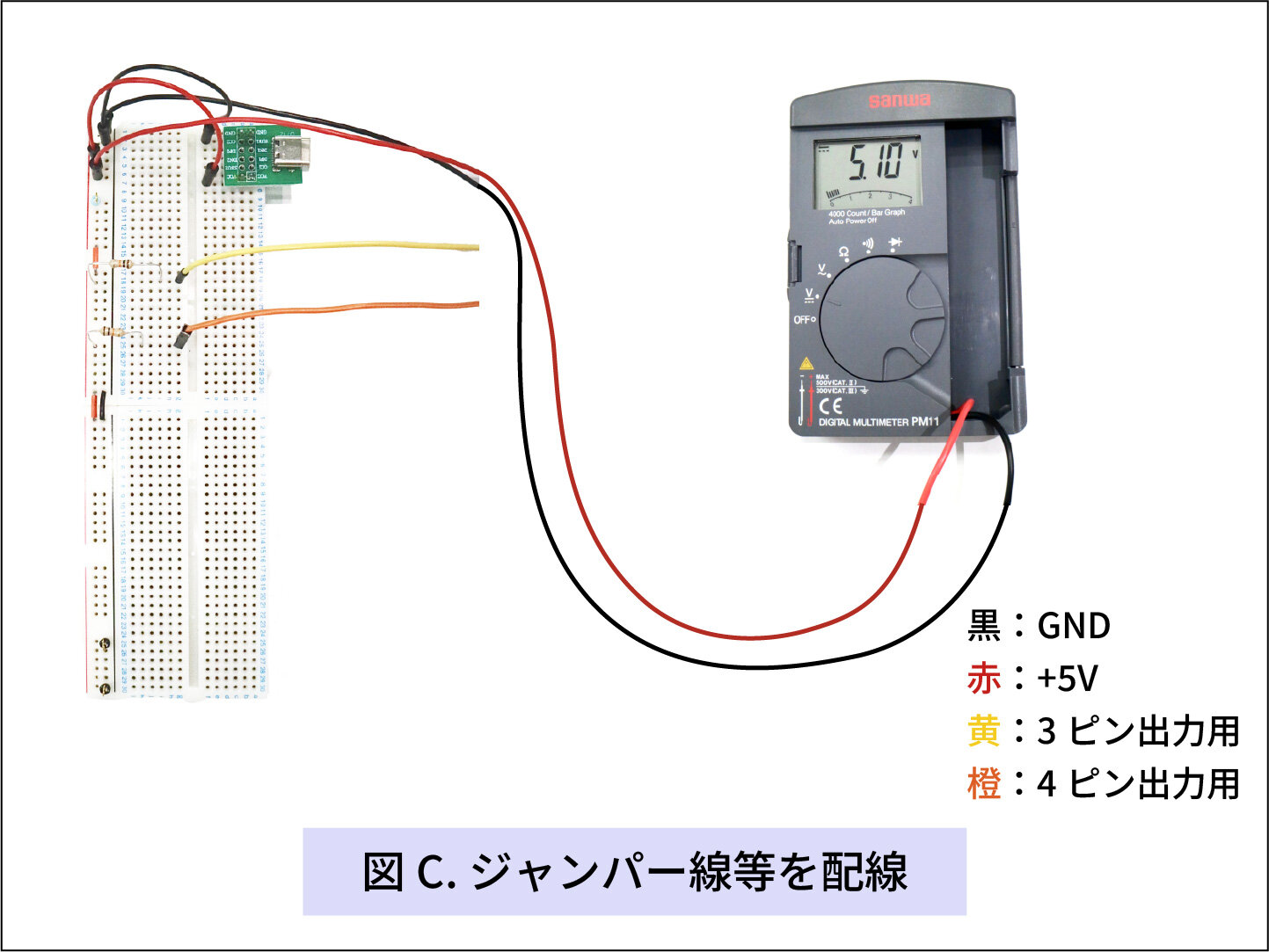

上図A~Cに示すように、次の部品をブレッドボード上に配置・接続します。

- USB-TypeC変換基板

- 10kΩリード抵抗×2本(プルアップ用)

- ジャンパー線(赤・黒・黄・橙)

※ ブレッドボードの使用方法については、メーカーの取扱説明書等をご参照ください。

③ 電源供給と電圧確認

ブレッドボードに接続したUSB-TypeC電源をONにし、マルチメーターで出力電圧を計測します。今回の計測では、5.10Vと表示されました。

※ USB電源には個体差があります。センサモジュールの定格仕様を満たしていることを確認した上で使用することをおすすめします。

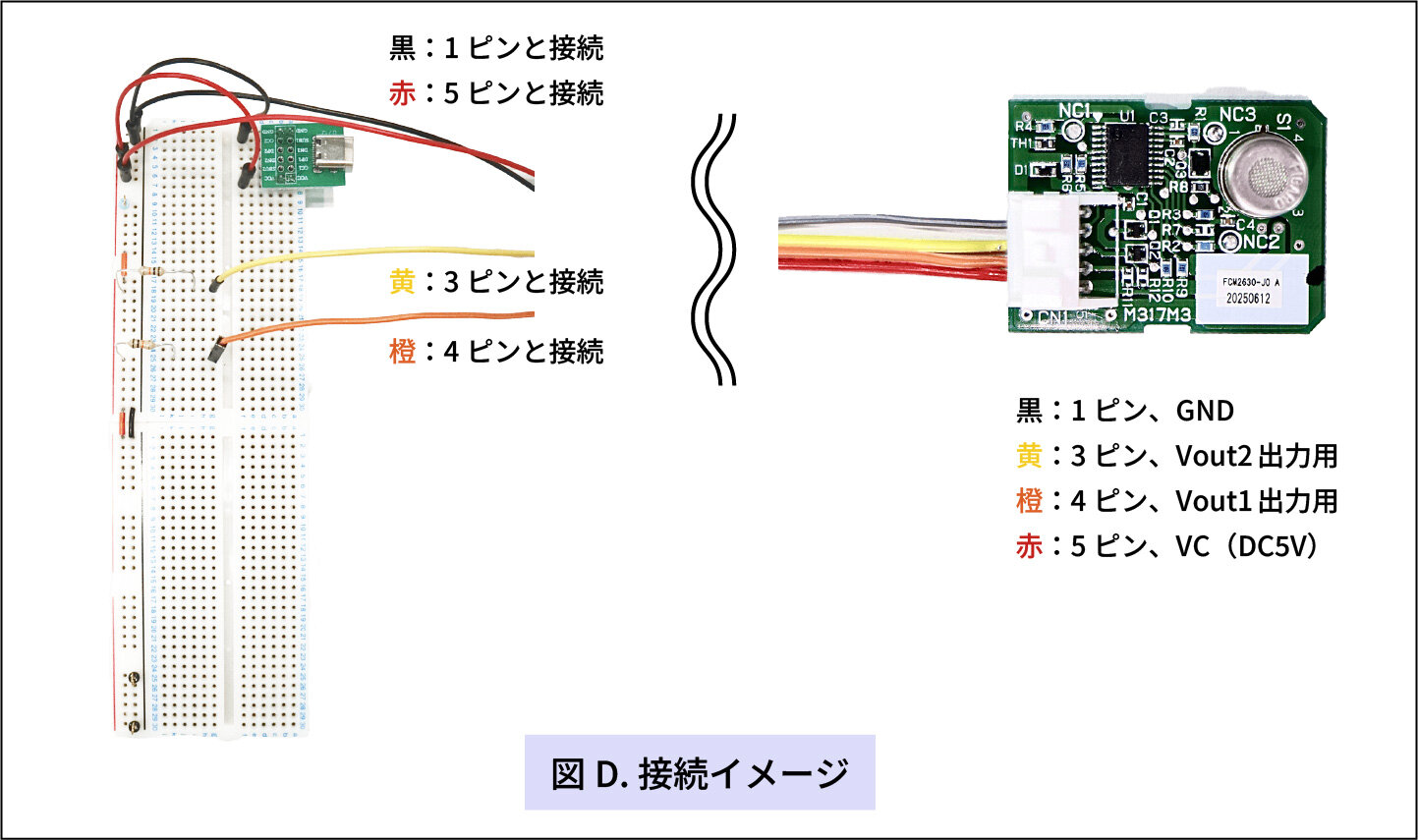

④ ジャンパー線とセンサモジュールの接続

USB電源をOFFにした状態で、ブレッドボード上のジャンパー線(黒・赤・黄・橙)と、センサモジュールに半田付けした4本のリード線(灰・赤・黄・橙)を、図Dのように接続します。

※ 4本のリード線(灰・赤・黄・橙) は、モジュールの1、5、3、4ピンに対応します(※各ピンの対応は、FCM2630-J0Aのピン配置図に基づいています)

ピン配置について

| ピンNo. | 名称 | 機能 |

|---|---|---|

| 1 | GND | 共通グランド |

| 2 | NC | 無接続 |

| 3 | VOUT2 | 総稼働時間出力 |

| 4 | VOUT1 | 監視/警報/故障出力 |

| 5 | Vc | 回路電圧 |

コネクタ形式: S05B-PASK-2(JST製)

対応ハウジング:PAP-05V-S(JST製)

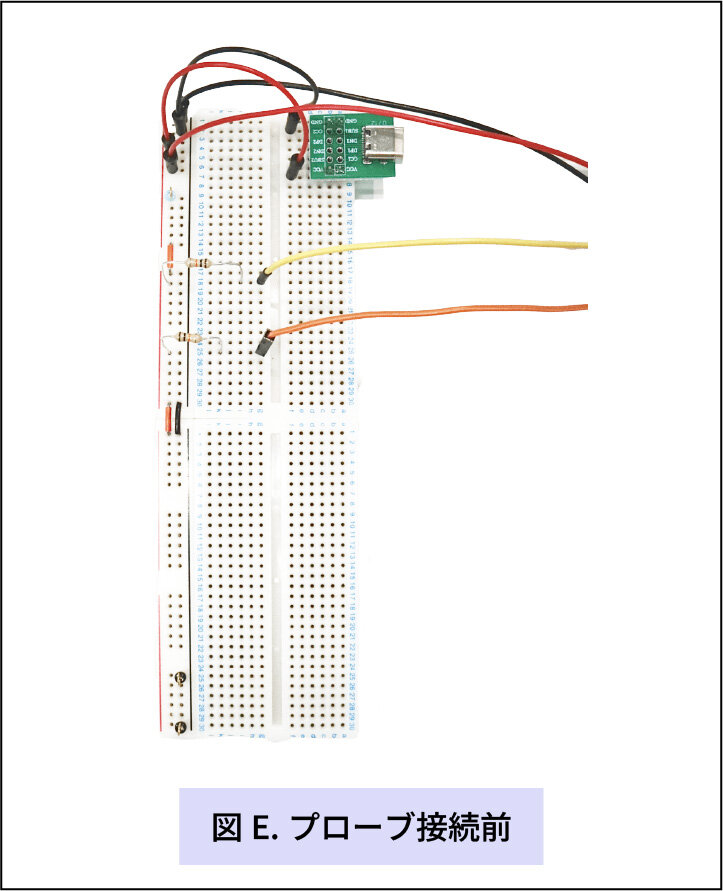

(3)デジタルオシロスコープとの接続

最後に、デジタルオシロスコープを使って、センサの出力信号を確認します。今回は、Tektronix製 TBS1052C を使用します。

2チャンネル(CH1・CH2)分のデジタルオシロスコープのプローブを準備し、それぞれ以下のように接続します。接続方法の詳細は、図D〜Fを参照してください。

- CH1プローブ → プルアップ抵抗を接続した 3番ピン

-

CH2プローブ → プルアップ抵抗を接続した 4番ピン

これで全ての配線が完了しました。

最後に、DC5V電源とデジタルオシロスコープの電源をONにしてください。その後、2chの信号波形が正しく表示されるように、オシロスコープの各種設定(電圧レンジ、時間軸、トリガなど)を調整します。

※デジタルオシロスコープの取扱いについては、各メーカーの取扱説明書をご参照ください。

取得したデータの見方について

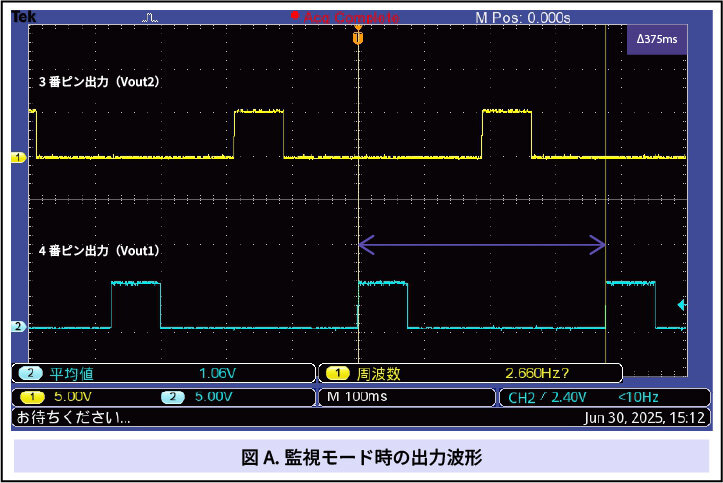

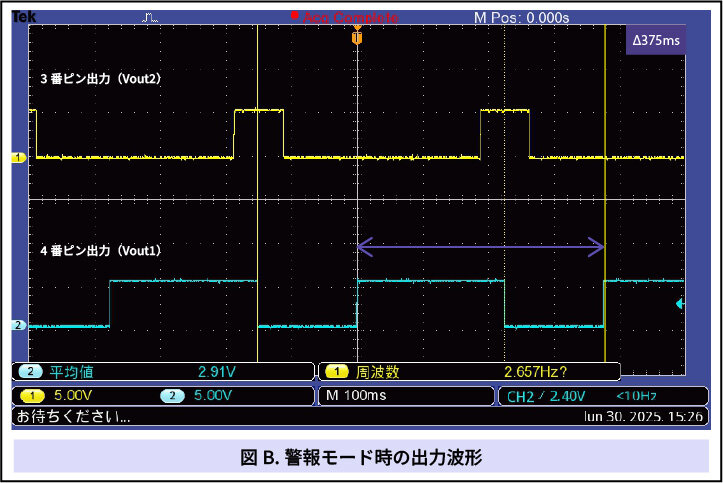

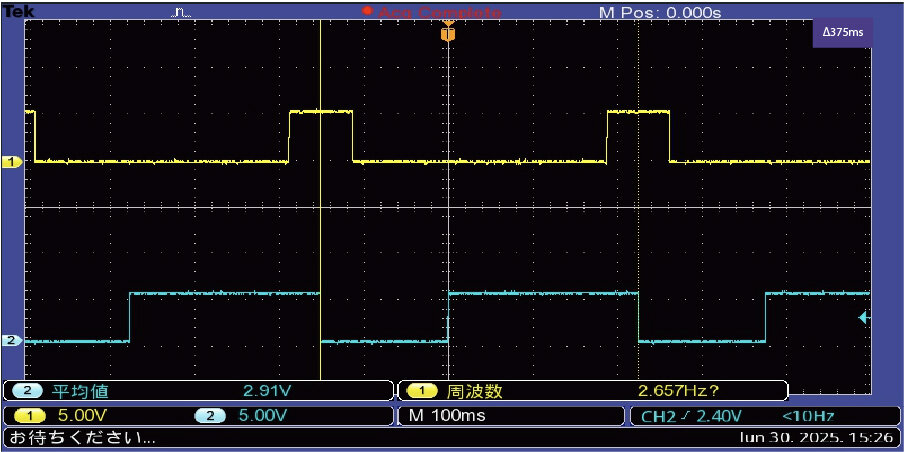

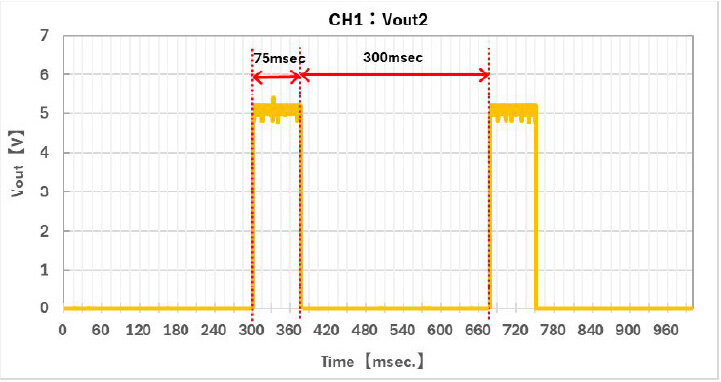

実験室内の清浄な雰囲気で出力をモニターした時の波形が図Aです。

- 3番ピン出力(Vout2 総稼働時間) H:75msec./L:300msec.(0~5年)

- 4番ピン出力(Vout1 状態モード出力) H:75msec./L:300msec.(監視時)

3番ピンと4番ピンのどちらの出力についても「Hi出力:75msec.」「Lo出力:300msec.」「合計:375msec.」の周期で、Hi/Lo信号が出ていることが分かります。

この製品(FCM2630-J0A)のデータシートと比較し、正常な状態(監視モード)であることが確認できました。

3番ピン出力(Vout2)

| 稼働時間 | VOUT2 |

|---|---|

| 0〜5年 | H: 75msec./L:300msec. |

| 5〜10年 | H: 225msec./L:150msec. |

| 10年以上 | H: 300msec./L:75msec. |

4番ピン出力(Vout1)

| 状態モード | VOUT1 | |

|---|---|---|

| 初期 | H:75msec./L:300msec. | 通電開始から60秒間はガスセンサの警報・故障判定はできない。 |

| 監視 | H:75msec./L:300msec. | |

| 警報 | H:225msec./L:150msec. | 警報モードからは、他の状態モードへ遷移しない。 |

| 故障 | H:300msec./L:75msec. | 故障モードからは「状態モード:初期」や「状態モード:監視」に遷移しない。ただし、ガス検知動作は維持し、もしガス警報に至れば「状態モード:警報」に移行する。 |

優先順位:①警報②故障③初期④監視

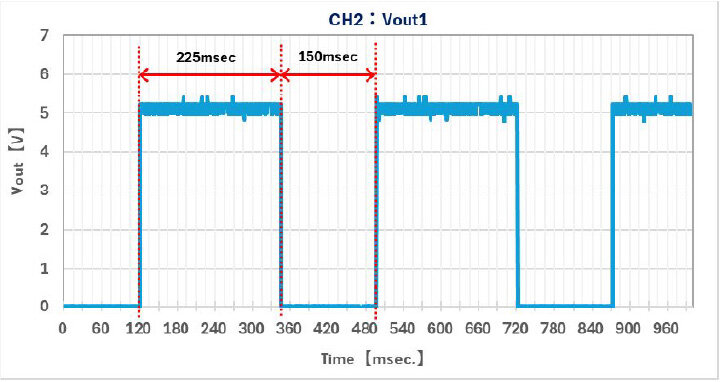

次に、この製品をガスチャンバーに入れ、冷媒ガス(R-32)雰囲気に暴露した所、3番ピンの出力は変化せず、4番ピンの出力が図Bのように変化しました。

- 3番ピン出力(Vout2 総稼働時間) H:75msec./L:300msec.(0~5年)

- 4番ピン出力(Vout1 状態モード出力) H:225msec./L:150msec.(警報時)

この製品(FCM2630-J0A)のデータシートより、警報時は4番ピンより「H:225msec./L:150msec.」 と記載がありますので、警報状態(警報モード)であることが確認できました。

これで、正常に動作していることが確認できました。最後にデータをデジタルオシロスコープに保存して終了します。

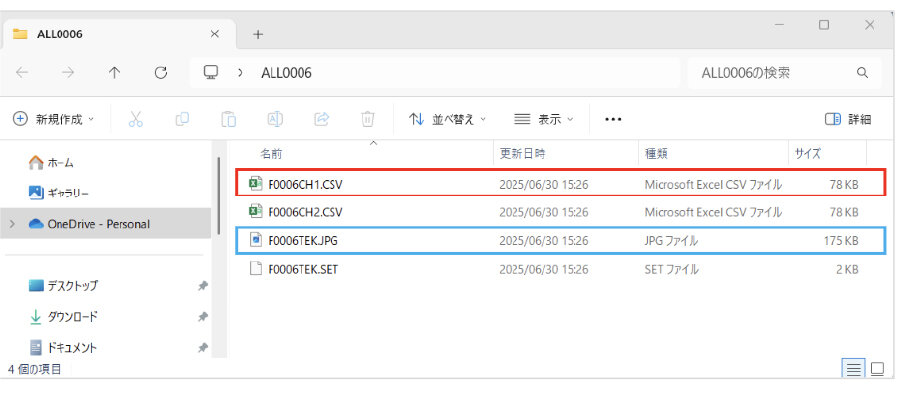

デジタルオシロスコープに保存したデータの解析について

デジタルオシロスコープに保存したデータは、USBメモリ等を介してPCへ保存し直します。PCへ保存し直したデータを開くと、下図のようにCSV形式、JPG形式などのファイルが確認できます。

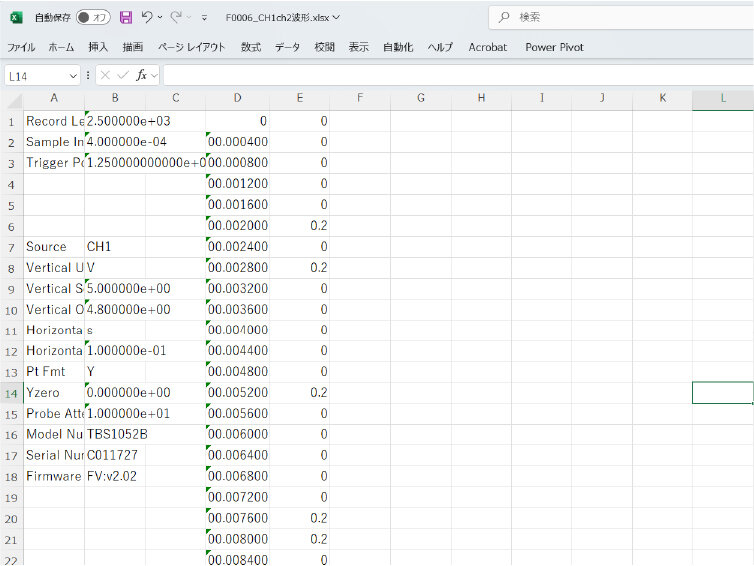

ガスセンサモジュール FCM2630-J0Aの3番ピンおよび4番ピン からの出力信号をデジタルオシロスコープで測定し、その結果を保存したCSVデータおよびJPEG画像の一例として、各ファイルを開くと下図のように表示されました。

先に保存したCSVデータを Microsoft Excel で開き、グラフ化して解析を行いました。その結果を以下に示します。

グラフからは、先ほどデジタルオシロスコープで取得・保存したJPEG画像と同様の信号パターンが確認できました。

- CH1(Vout2/3番ピン):High:75msec / Low:300msec

- CH2(Vout1/4番ピン):High:225msec / Low:150msec

この結果から、CH2(Vout1)=4番ピンの出力が、FCM2630-J0Aの製品仕様に記載されている「警報時:High 225ms / Low 150ms」というタイミングと一致していることが確認できます。

したがって、この測定データは、ガス検知によってモジュールが警報状態(警報モード)に入った際の出力であると判断できます。

おわりに

今回は、ガスセンサモジュール FCM2630-J0A を題材に、オープンコレクタ出力を用いた信号の取得方法について解説しました。

ブレッドボードを使った配線、USB電源による動作確認、デジタルオシロスコープによる波形観測、そしてCSVデータの解析までの一連の手順を実際に体験することで、モジュールの出力仕様を視覚的・定量的に把握することができました。

オープンコレクタ出力の取扱いや、デジタル出力の基本的な考え方も併せて紹介することで、センサ応用における基礎知識の整理にもつながったのではないでしょうか。

次回は、デジタル通信について事例を踏まえながら詳しく解説していきます。

Gas Sensing Innovation

フィガロ技研は世界トップレベルの生産販売量を誇るガスセンサメーカーです。

1969年の創業以来「独自のガスセンシング技術を通じて、世界の人々の安全・安心・快適な生活を実現する」を合言葉に、半導体式ガスセンサをはじめとした各種ガスセンサの研究開発、応用商品の開発・普及に取り組んでいます。